万物复苏,生机勃勃。3月17日,华中科技大学附属小学507班的同学们踏着轻快的步伐,在班主任李老师以及热心家长的带领下,来到材料成形与模具技术全国重点实验室参观研学。

同学们先是在先进制造大楼西楼东广场前合影,然后在实验室杨青青老师的总协调安排下,分成两大组分别前往全重公共平台和东三楼的3D打印实验室进行参观。一组同学先行进入西楼展厅,杨老师向同学们介绍了实验室的基本情况和发展历程,并且向同学们生动形象地介绍了部分代表性成果,比如2023年荣获国家科技进步二等奖的“大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备”,它支撑了比亚迪新能源车跃居全球第一,助力我国新能源车领跑全球,并支撑婵娥号、天问号、天宫号等国之重器的性能跃升。

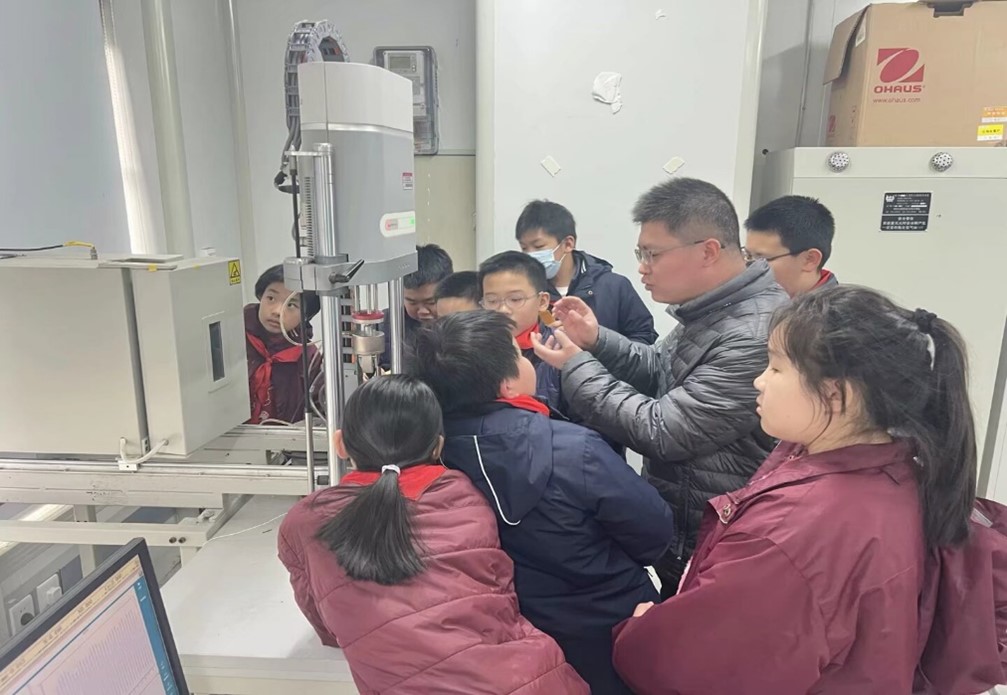

接着这组同学跟随实验室老师走进公共平台,透过观察窗看去,映入眼帘的是一台台精密的大型仪器设备,实验老师和测试的大哥哥姐姐们忙碌地操作着,同学们跃跃欲试,充满了好奇。“现在,我们可以进入到三台设备间去体验……”伴随着杨老师的话语,同学们也开心雀跃起来。首先,同学们来到了力学测试实验室,刘晶老师通过大家熟知的牛顿的故事,引导大家一步步地进入到了神奇的力学测试的世界当中。一个简单的哑铃状的橡胶样品,可以在小型力学拉伸机上神奇地进行多次反复的动态拉伸,演示当中老师恰到好处的讲解让同学们一下子就明白了力学测试中的基本概念。经由老师指导,同学们亲自动手实践后产生了强烈的科学研究的兴趣,留下了深刻的印象。

离开力学测试实验室,同学们来到了超景深显微镜旁,程小爱老师先给同学们简单介绍了什么是超景深显微镜,然后通过螺丝的二维图和三维图的对比,让同学们进一步明白了景深的含义。随着镜头下螺丝的样貌由模糊到清晰,同学们的好奇心也一点点攀升,最后当同学们亲手拍摄到清晰的螺丝三维图片后,兴奋与喜悦瞬间爆棚。原来通过超景深显微镜,不仅可以清晰地看到表面高低不平的样品形貌,还可以得到表面高低起伏的具体差值。

体验完超景深显微镜,“好奇宝宝”们来到了扫描电子显微镜实验室,近距离接触了高精尖的扫描电子显微镜。在实验室里,同学们首先了解了各种长度单位:毫米(mm)、微米(μm)和纳米(nm)。1毫米等于多少微米?1微米等于多少纳米?面对这些问题,同学们也能给出正确的回答。这些微小的单位,正是科学家们探索微观世界的重要工具。随后,高鑫老师引导同学们观看了放大几千倍甚至几万倍的花粉和细菌照片,屏幕上,花粉的复杂结构和细菌的形态清晰可见,那些平时肉眼无法察觉的细节,如今展现在眼前,让同学们惊叹不已。他们仿佛置身于一个微观的奇幻世界,对这些微小奇妙构造充满了好奇。在高老师的指导下,同学们使用扫描电子显微镜拍摄了头发、芯片和钛合金金属粉末的照片。随着操作的进行,屏幕上逐渐呈现出这些物品的微观照片。同学们看到,头发的表面有着独特的纹理,芯片的内部结构错综复杂,而金属粉末则呈现出月球形状和质地。这些微观照片让同学们感受到了科学的魅力,也让他们的探索欲望更加强烈。

另一组同学合照完成后在实验室老师的带领下,径直向东三楼行进,等待他们的是神奇的3D打印实验室。

在实验室老师的带领下,同学们首先参观了3D打印设备,了解了3D打印技术的原理和应用领域。随后,实验室老师使用Solidworks软件,向同学们演示了如何将设计图纸转化为3D模型。同学们聚精会神地观看,并不时发出惊叹,对3D建模的神奇过程充满了兴趣。为了让同学们更直观地体验3D建模,实验室老师还安排了实操环节。在老师的指导下,同学们尝试使用Solidworks软件进行简单的模型建立。他们认真操作,积极思考,虽然过程中遇到了一些困难,但在老师的帮助下,最终都成功完成了自己的作品。

完成3D建模之后,老师又带同学们沉浸式的体验了协作机器人的操作,在老师的耐心指导下,同学们学习了如何对协作机器人进行手动操作,并对协作机器人的自动动作的编程进行了学习,深刻的体会到了机器人的智能化和自动化。

两组同学分别参观全重公共平台和3D打印室后,又进行了交换参观和实验体验,全程收获满满。相信这次经历会在他们心中播下科学的种子,激励他们在未来的学习和生活中不断探索,勇于创新。此次参观活动圆满结束,同学们带着满满的收获和不舍离开了实验室。

【撰稿:黄梓芊妈妈 李品 审稿:胡青 赵亮 摄影:507班家长志愿者】